Poca gente llega a todos los rincones mediante la palabra, poca gente reconoce los cambios de las piedras por las que pasan, poca gente disfruta, paso a paso, por donde pisa, poca gente quiere mostrar lo que significa aquello que amas.

Mi padre era una de esas pocas personas.

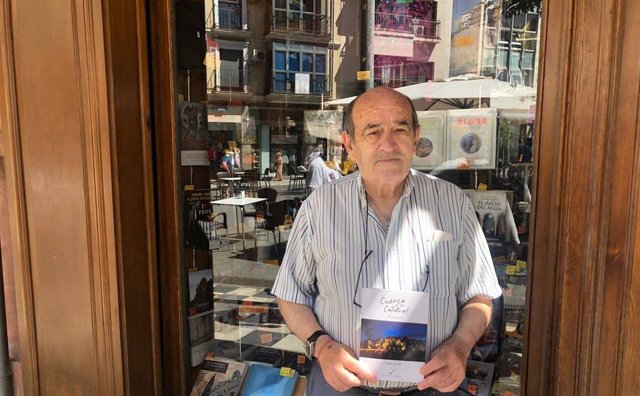

Su amor por Cuenca no se encuentra en grandes relatos, ni en estatuas, ni en las angostas calles del Casco Antiguo. Su amor por cuenca se lo prestó a

cada uno de los oyentes que disfrutaron de sus magníficas guías por la ciudad. Siempre se conmovió con el goce del oido ajeno, aquel que acababa comprendiendo lo que él explicaba, aquel que hacía hueco a la pasión de sus dicharacheras palabras, aquel que respiraba por momentos el amor sentido de un hombre que lo ha dado todo por su patria. No la patria nacional, llena de símbolos vacíos y obtusos, que excluyen, sino la patria emocional, esa que se basa en la experiencia y en lo vivido, esa que no te cuentan, sino que sientes.

Cuenca es preciosa, pero mi padre consiguió hacerla más bonita aún. No dobló el lomo en su vida para poner ninguna piedra, pero su lengua sibilina hizo mucho más que cientos de concejales, constructores y creidos empresarios de gomina y traje. Qué decir que hizo mucho más que aquellos guías que reivindican su título por encima del amor por lo que haces. La titulitis no afectó a mi padre, el currículum de sonrisas y oídos enganchados a la droga de sus palabras está por encima de cualquier Harvard de pacotilla.

Cuenca te llora, padre, nunca había oído sollozos en las piedras, ni nunca la Ciudad Encantada lo había sido menos. Hasta el Cristo del Medinaceli ha decidido no ponerse pelo el próximo año en tú nombre. Pero debes de saber padre, que Cuenca no podrá nunca guardar un minuto de silencio por ti, porque rellenaste todas sus esquinas con palabras, y si te acercas a ellas, aún resuenan las leyendas que narrabas.

Que la tierra te sea leve.

Te quiero